“海燕”滑翔機于青島新聞網6月11日訊(記者 陳志偉 通訊員 劉成 于正陽)中再現身影。以下為新聞節選:

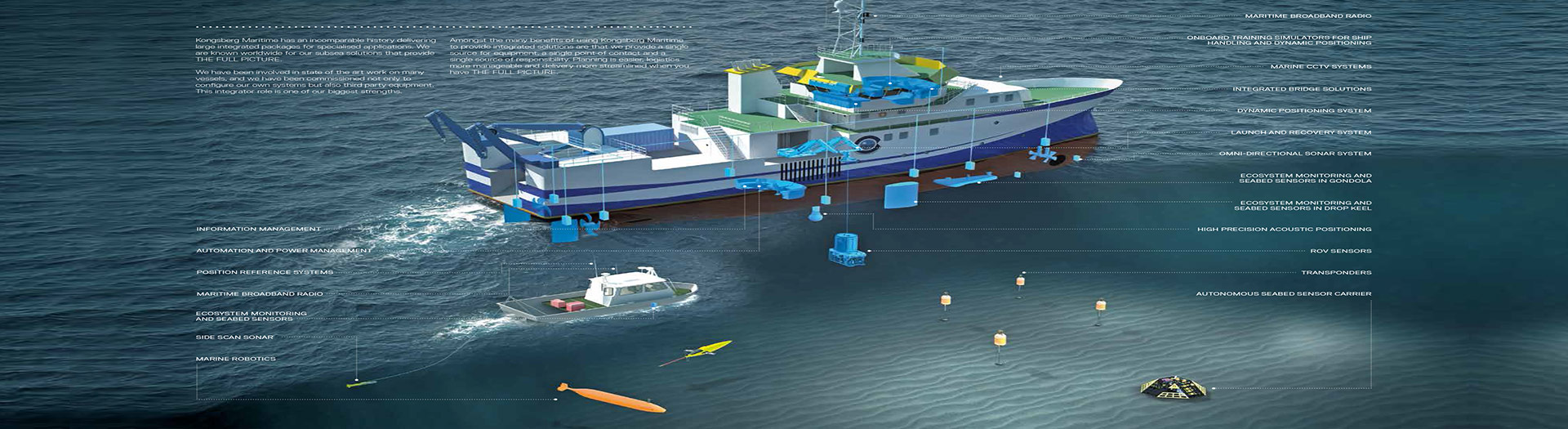

“5月以來,位于即墨區的青島藍谷捷報頻傳,一批涉海高端項目刷屏央視多個新聞欄目:‘海燕-10000’米級水下滑翔機在馬里亞納海溝附近海域深潛至8213米、‘向陽紅01’船完成中國首次環球海洋綜合科考后返回青島母港、‘龍’家族最新成員——蛟龍、潛龍、海龍等國內最先進潛水器聚首國家深海基地……成立短短六年時間的青島藍谷,一次次吸引全世界的目光,以科技創新掀起海洋強國新篇章。

在這一系列耀眼成果的背后,一個國家級科技創新平臺——青島海洋科學與技術國家實驗室漸漸被世人所熟知。作為青島市海洋科技創新領域的‘前沿陣地’,海洋國家實驗室于2015年開園,其強大的人才集聚效應迅速顯現,目前已入駐吳立新院士領銜的各類涉海專家2200多人。

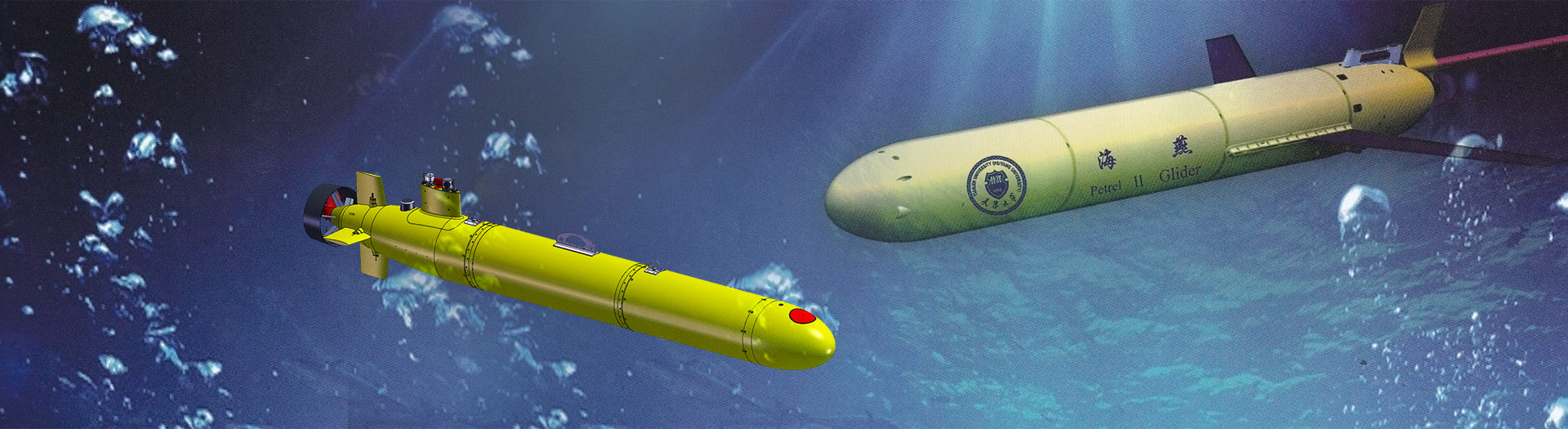

工程技術與科學需求在這里實現完美對接,一個又一個研究團隊找準了方向。具有我國完全自主知識產權的“海燕-10000”米級水下滑翔機就是一個典型代表。創造這個“中國深度”的,是一群平均年齡還不到35歲的年輕人。在入駐海洋國家實驗室之前,他們是天津大學的水下機器人團隊。面對國外的技術封鎖,2002年開始,他們就進行相關研究,用了10多年達到1500米深度。‘確定了向萬米深海進軍的目標后,我們首先想到了海洋國家實驗室。’實驗室研究人員牛文棟說,‘我們的團隊不僅僅有實驗室2200多名專家的支持,還能與青島藍谷來自世界各地4500多位涉海學者的直接對話,這是團隊的最大動力。’

作為青島主動融入和承擔國家海洋強國戰略的‘王牌’,目前,藍谷累計引進‘國字號’重大科研平臺22個,引進山大、北航等全國知名高校建設的校區、研究生院或研究院22所,海洋國家實驗室、‘蛟龍號’母港國家深海基地、國土部海地所可燃冰研究基地等成為中國海洋領域的‘國之重器’。以藍谷為支撐的青島東部鰲山灣區正迅速崛起為海洋科技新城,成為青島、山東乃至國家培育海洋經濟新動能、發力藍色經濟的強力引擎。”